Mobilités à Lille : quelles évolutions récentes et comment se situe-t-on par rapport aux autres grandes villes françaises ?

Améliorer la mobilité des individus sur Lille et sa Métropole, avec en particulier la volonté de réduire les flux automobiles, constitue un objectif primordial à plusieurs titres :

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la pollution et ses effets sur la santé des individus

- Trouver une solution à la congestion routière de la métropole lilloise qui est souligné par tous comme un problème majeur : qualité de vie, attractivité de la métropole…

- Améliorer la santé des individus en favorisant la pratique des « mobilités actives », à savoir la marche et le vélo.

Comment se déplacent les habitants de la MEL ?

La dernière grande enquête, réalisée en 2016, montre que 57% des déplacements des habitants de la MEL étaient encore réalisés en voiture. Alors que la quasi-totalité des autres grandes agglomérations parviennent à réduire l’usage de la voiture, ce n’est pas le cas sur la MEL puisque son utilisation a augmenté entre 2006 (date de l’enquête précédente) et 2016, passant de 55,4% à 57%.

La voiture est encore très utilisée, y compris pour des déplacements courts puisque 7% des trajets effectués en voiture font moins de 500 mètres, 21% moins d’1 km et environ 52% moins de 3 km.

Autre spécificité lilloise, la part du vélo a stagné, passant de 1,6% en 2006 à 1,5% en 2016.

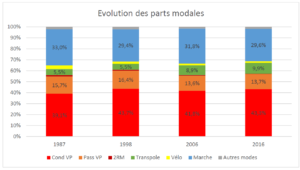

Evolution des déplacements des habitants sur la MEL

Evolution des déplacements des habitants sur la MEL

A titre de comparaison, la proportion des déplacements faits en voiture est nettement moins importante dans la plupart des autres grandes agglomérations :

- Aix Marseille (2022) : 52%

- Lyon (2015) : 48%

- Bordeaux (2023) : 46%

- Toulouse (2023) : 55%

- Nantes (2015) : 55%

- Nice (2023) : 37%

- Strasbourg (2019) : 37%

- Rennes (2019) : 47%

- Grenoble (2019) : 41%

Un autre constat alarmant est que la mobilité à pied et à vélo des enfants a fortement diminué entre 2006 et 2016 (baisse de près de 60% de la pratique du vélo et de 15% de la marche).

La Ville de Lille s’en tire mieux avec environ 37% des trajets de ses habitants effectués en voiture (stable entre 2006 et 2016). Un chiffre qui se situe dans la moyenne des villes de taille similaire : moins bon qu’à Lyon, Grenoble, Rennes, Strasbourg ou Rouen, mais meilleur qu’à Bordeaux, Nantes, Toulouse, Montpellier ou Marseille.

Les stratégies de mobilité adoptées par la MEL pour favoriser les transports en commun, la marche et le vélo

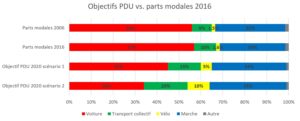

En avril 2011, la MEL adoptait son Plan de déplacement urbain 2010 – 2020. Celui-ci fixait des objectifs très ambitieux de réduction de l’utilisation de la voiture et d’augmentation de l’usage de la marche, du vélo et des transports collectifs :

- La part de la voiture était censée, à l’horizon 2020, s’établir à 34% (scénario 1) ou 45% (scénario2)

- La part des transports collectifs atteindre 15 à 20%, contre 9% en 2006

- La part du vélo atteindre 5 à 10%, contre 1,6% en 2006

Bien qu’on ne connaisse pas les chiffres réellement atteints en 2020 (les enquêtes mobilité ne sont réalisées qu’une fois tous les 10 ans en moyenne et la dernière date de 2016), il est clair que les objectifs n’ont pas été atteints et de très loin.

Le PDU avait pourtant défini un certain nombre d’actions ambitieuses, mais beaucoup n’ont en réalité pas été mises en œuvre sur la période.

En particulier concernant les transports collectifs puisqu’il était prévu notamment de :

- Prolonger la ligne 1 du métro vers le Sud et le secteur Eurasanté

- Développer un système de tram-train dans l’optique d’un réseau complet à long terme en profitant de tous les potentiels ferroviaires offerts par l’étoile ferroviaire métropolitaine

- A moyen terme, mettre en œuvre les deux premières lignes de tram-train sur 2 corridors identifiés : de Don-Sainghin, voire La Bassée à Baisieux, et de Seclin à Comines, en anticipant de futures extensions vers la Belgique (Comines et Tournai)

- Etudier la création d’un arrêt de TER à Porte des postes

En réalité, aucun transport lourd n’a été mis en service sur la période et la dernière réalisation date de 2000 avec la mise en service des dernières stations de la ligne 2 du métro. Cette incapacité à concrétiser les projets est extrêmement pénalisante pour les habitants du territoire.

Par ailleurs, des Bus à haut niveau de service (BHNS) ont été mis en œuvre sur la période mais d’un niveau d’ambition inférieur à ce qui était prévu, à savoir une fréquence de 4 à 8 min, « une part d’aménagement en site propre très importante » et « une vitesse commerciale élevée supérieure à 18 kilomètres par heure en milieu urbain ».

En réalité, la fréquence des Lianes se situe plutôt entre 8 et 10 minutes en journée. La FNAUT avait relevé, quelques années après la mise en service de la Liane 1, une vitesse commerciale de 11 km/h dans Lille, et l’association Lille Transport relevait une vitesse commerciale de 13 à 13,5 km/h pour la Liane 1 sur l’ensemble de son parcours. Les 2 associations pointaient une priorité aux feux défaillante et un pourcentage trop faible de site propre. L’analyse des grilles horaires mises à disposition par Ilévia montre clairement que cette vitesse commerciale cible est loin d’être atteinte encore aujourd’hui.

Le PDU 2010 – 2020 prévoyait également des mesures ambitieuses concernant la marche et le vélo, et force est de constater que le compte n’y est pas. Cela se ressent sur le niveau de pratique atteint aujourd’hui, la pratique du vélo étant environ 5 fois inférieure aux objectifs qui avaient été définis (2% au lieu des 10% visés) :

- « Mettre en œuvre des itinéraires piétons maillés, confortables et sécures dans tous les projets urbains. Organiser des opérations de reconquête des trottoirs pour un confort accrû des piétons valides et à mobilité réduite en agissant sur l’aménagement, la gestion urbaine de proximité (usages urbains des trottoirs, ramassage des ordures ménagères, stationnement,…), et en luttant sévèrement contre le stationnement illicite dégradant l’intérêt général des piétons. Identifier et engager une démarche de résorption des coupures urbaines inhérentes aux grandes infrastructures de transport très pénalisantes pour les piétons.»

- « Mettre en œuvre à court terme un réseau cyclable principal et continu qui regroupe le réseau urbain structurant de 360 kilomètres et le réseau de véloroutes et voies vertes de 230 kilomètres. Engager l’étude d’un « plan vélo 2010>2020 » pour définir concrètement le plan d’actions à décliner pour atteindre 10% de part modale vélo d’ici 2020.»

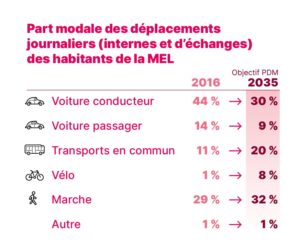

En octobre 2023, la MEL a adopté une nouvelle stratégie pour prendre la suite du PDU : le Plan de Mobilité (PDM) horizon 2035. Les objectifs pour 2035 sont à nouveau ambitieux en termes de réduction de l’utilisation de la voiture et d’augmentation des transports en commun et du vélo.

Suite à l’échec du PDU 2010 – 2020, espérons que les objectifs seront atteints cette fois-ci. Un grand nombre de mesures sont proposées, ambitieuses pour certaines. La MEL et les communes doivent désormais se mettre en ordre de marche pour que celles-ci soient réellement mises en œuvre :

Suite à l’échec du PDU 2010 – 2020, espérons que les objectifs seront atteints cette fois-ci. Un grand nombre de mesures sont proposées, ambitieuses pour certaines. La MEL et les communes doivent désormais se mettre en ordre de marche pour que celles-ci soient réellement mises en œuvre :

- Aménager les 4 lignes de tramway et les lignes de bus à haut niveau de service prévues par le SDIT d’ici 2030.

- Mettre en œuvre 2 lignes de bus express « d’ici 2024 » (on constate toutefois, début 2025, que ces lignes ne sont toujours pas opérationnelles).

- Poursuivre le développement de pôles d’échanges multimodaux et de parkings relais en lien avec l’offre TER.

- Généralisation de la limitation de la vitesse à 30 km/h en ville.

- Terminer l’aménagement des 850 km du réseau intercommunal métropolitain (dont plus de la moitié de l’existant, soit 247 km, à améliorer).

Les mesures proposées vont évidemment dans le bon sens et il faut vraiment désormais que celles-ci soient mises en œuvre et dans les délais prévus afin de ne pas reproduire l’échec du PDU 2010 – 2020. L’avancement des projets de tramways ne nous pousse pas à l’optimisme, avec déjà beaucoup de retard pris rien que lors des phases d’études et concertation, et l’objectif de mise en service en 2030 semble d’ores et déjà inatteignables, en tout cas pour les lignes lilloises.

On peut également relever certains manques ou points de vigilance :

- Le Plan de mobilité adopte une approche quasi uniquement incitative (développement d’alternatives) et très peu de mesures de réduction de la place de la voiture : rien de vraiment engageant n’est proposé pour que les communes mettent en place le 30 km/h, les plans de circulation ne sont pas évoqués… Une bonne politique de mobilité doit pourtant reposer sur 2 jambes : incitations d’une part et contrainte assumée sur l’utilisation de la voiture dans les secteurs denses d’autre part.

- Concernant la marche, les mesures proposées sont très imprécises, alors que ce mode de déplacement est en souffrance sur la MEL. Des actions précises et pragmatiques auraient été bienvenues.

- Le Plan de mobilité aurait pu acter la fin des nouveaux projets routiers, alors que plusieurs projets de ce type sont encore en cours sur le territoire, à commencer par les 85 millions € alloués à la Liaison Intercommunale Nord-Ouest (LINO).

- L’efficacité des actions dépendra du bon vouloir des maires et de la cohérence entre les mesures prises par les communes. Ceci est vrai à la fois pour la création des réseaux (nouveaux trams, réseau express vélo) ou pour les mesures encadrant l’usage de la voiture (stationnement, plans de circulation, 30 km/h…) et pour lesquelles aucun dispositif engageant n’est proposé.

- L’implication citoyenne est très peu évoquée, alors que beaucoup d’autres villes ou Métropoles lui donnent une place importante, avec notamment la constitution de comités d’usagers ou de démarches participatives.

- Enfin, et comme souvent, la question des moyens financiers est cruciale. Par exemple, l’augmentation du budget pour les infrastructures cyclables ne semble pas à l’ordre du jour, alors même que les 100 millions € prévus sur le mandat sont, en € par habitant, bien inférieurs au budget de la plupart des autres Métropoles françaises (Strasbourg, Bordeaux, Rennes, Lyon…) et semblent insuffisants pour constituer, dans un délai raisonnable, un réseau de grande qualité.

Un aménagement du territoire coupable du développement de la mobilité en voiture

Depuis des décennies, l’aménagement du territoire n’a fait que favoriser le développement de la mobilité en voiture au détriment des autres formes de mobilité :

- Centres commerciaux en périphérie, accessibles uniquement en voiture, qui se sont multipliés au détriment du commerce local, participant par ailleurs à provoquer le déclin des centres-villes partout sur la Métropole. Après les grands centres commerciaux, la tendance est aujourd’hui à la multiplication des mini-centralités commerciales construite à la sortie des voies rapides et qui accueillent boulangeries franchisées, opticiens, restaurants, etc.

- Des lotissements créés partout sur des terres agricoles, éloignés des gares et des autres transports en communs, souvent trop loin des pôles économiques et commerciaux pour permettre de se déplacer à vélo.

- Des zones économiques créées partout sur la Métropole, à nouveau, accessibles presque uniquement en voiture.

Le résultat de cet urbanisme déconnecté de la question des transports, qui est très coûteux pour les collectivités en routes et en réseaux, et qui se développe encore largement, rend très difficile le développement des transports en commun. En effet, comment développer un réseau efficace lorsque la population, les services et les activités sont autant éparpillés ?

Evolutions récentes et comparatif avec les autres Métropoles

Données issues du recensement de l’INSEE

La dernière grande enquête sur la mobilité dans la MEL date de 2016 et il faudra attendre encore quelques mois pour obtenir les résultats de la nouvelle édition (les enquêtes auprès de la population sont menées sur la période 2024 – 2025). Les données du recensement de l’INSEE nous informent sur les évolutions plus récentes, ciblées toutefois sur les seuls déplacements vers le travail.

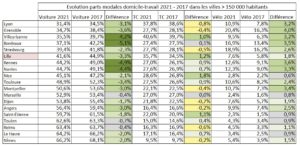

La MEL se classe parmi les mauvais élèves en ce qui concerne l’utilisation de la voiture pour aller travailler (66,5% de ses habitants l’utilisent pour se rendre au travail) et se situe plutôt dans des niveaux similaires aux Métropoles les plus petites. Elle fait beaucoup moins bien que les Métropoles de taille comparable comme Lyon (48,5% de la population se rend au travail en voiture), Strasbourg (51,8%), Bordeaux (58,5%), ou encore Toulouse (59,8%).

Plus inquiétant, la diminution de l’utilisation de la voiture sur la période 2017 – 2021[1] est, avec -1,7 point, inférieure à la moyenne des Métropoles, qui est de -2,4 points. La MEL fait moins bien que les Métropoles de taille comparable comme Lyon (-3,4 points), Strasbourg (-2,6 points), Bordeaux (-4,6 points) ou Toulouse (-3,6 points).

Le corollaire est que l’usage des transports collectifs et du vélo est à la fois plutôt faible, et augmente moins vite qu’ailleurs (en particulier pour le vélo).

Evolution 2021 – 2017 dans les Métropoles. Classement par ordre croissant à partir des parts modales de la voiture

Evolution 2021 – 2017 dans les Métropoles. Classement par ordre croissant à partir des parts modales de la voiture

Si on regarde maintenant les chiffres à l’échelle des communes de plus de 150 000 habitants, on voit cette fois que Lille fait un peu mieux que la moyenne, à la fois sur la part de la voiture et sur sa diminution sur la période 2017 – 2021. L’utilisation des transports collectifs augmente plus vite qu’ailleurs, mais la pratique de vélo augmente nettement moins vite que dans les autres très grandes villes.

Evolution 2021 – 2017 dans les grandes villes. Classement par ordre croissant à partir des parts modales de la voiture

Evolution 2021 – 2017 dans les grandes villes. Classement par ordre croissant à partir des parts modales de la voiture

Baromètre des villes cyclables de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB)

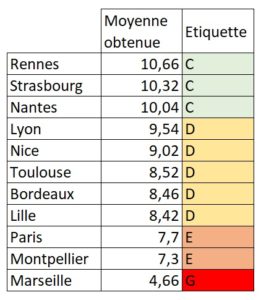

Le Baromètre des villes cyclables est une enquête nationale en ligne organisée tous les deux à trois ans par la FUB pour évaluer l’indice de satisfaction des usagers du vélo en France. Il y a eu à ce jour 3 éditions, en 2017, 2019 et 2021.

Le classement de Lille a dégringolé entre 2017 et 2021, passant de la 6e place à la 8e place sur 11 parmi les villes de plus de 200 000 habitants. Sa note a diminué de 0,18 point entre les 2 enquêtes, enregistrant la pire régression des villes de sa catégorie.

Baromètre des villes et des villages marchables

Le Baromètre des villes et des villages marchables a été organisé en 2021 et 2023 par le collectif Place aux piétons. En 2023, le classement de la ville de Lille est le même que pour le baromètre des villes cyclables, à savoir 8e sur les 11 villes françaises de plus de 200 000 habitants.

Projets de métros et de tramways dans les Métropoles

Les derniers projets de transport lourd sur la MEL datent de 2000, avec l’ouverture des dernières stations de métro de la ligne 2. Aucun nouveau transport lourd n’a vu le jour depuis 2001. Il faudra désormais attendre au moins 2030 pour voir l’ouverture des premières nouvelles lignes de tram, a priori dans le secteur de Roubaix – Tourcoing. Pendant ce temps, presque toutes les autres Métropoles ont créé des nouvelles lignes de tram ou de métro, parfois même en grand nombre, et ont pris une avance assez considérable sur la MEL.

Cette incapacité de la MEL à concrétiser les projets (abandon du tram-train, puis de la ligne de tram Lille -Lesquin, puis retard pris sur la concrétisation du SDIT) explique en grande partie les mauvais résultats sur l’évolution de la mobilité de notre territoire. Il faudra faire beaucoup mieux à l’avenir.

Notre avis et nos propositions pour améliorer les mobilités

La ville de Lille fait nettement mieux que les autres territoires de la MEL à la fois sur les niveaux de pratique actuelle des mobilités alternatives et sur les tendances récentes. Il faut reconnaître à la ville la mise en place de mesures assumées de réduction de la place de la voiture qui ont eu une certaine efficacité, et notamment :

- Le plan de circulation mis en place en 2016

- La généralisation du 30 km/h en 2019

- Le déploiement des rues scolaires depuis 2020

- La piétonnisation du centre-ville le samedi depuis 2020

- La généralisation du stationnement payant

- L’utilisation de la vidéoverbalisation depuis 2024 pour certaines infractions telles que le stationnement sur trottoir ou piste cyclable, la circulation sur les voies de bus

Si ces mesures sont bienvenues et plutôt courageuses politiquement, elles ont besoin de s’appuyer sur une amélioration de l’offre de mobilités alternatives pour être pleinement efficaces et mieux acceptées par les citoyens. Or le développement des alternatives n’avance pas assez rapidement :

- Les aménagements cyclables se développent avec quelques réalisations récentes de bonne qualité (Carnot, Porte de Paris…) mais le rythme de déploiement reste lent, et souvent limité à l’hypercentre.

- Il n’y a eu aucun projet récent de transport collectif en site propre depuis 2001, si ce n’est quelques Lianes mais dont le niveau de performance est insuffisant. S’il faut reconnaître que c’est du ressort de la MEL et que la ville ne peut être tenue pour responsable, le peu d’enthousiasme de la ville pour le tram a contribué à faire prendre du retard au projet et les lignes lilloises entreront vraisemblablement en service après les lignes de Roubaix.

- Il existe encore de nombreuses coupures urbaines entre Lille intramuros et les quartiers périphériques qui sont de vrais freins à la pratique de la marche et du vélo ou à l’accès aux stations de métro. On peut citer notamment les Portes de Douai, d’Arras ou de Valenciennes, le carrefour Pasteur, le Pont Royal, etc. La ville aurait pu chercher à résorber ces points noirs pour recréer du lien entre Lille intramuros et les quartiers et villes périphériques, et ainsi limiter les inégalités de mobilité entre les habitants du centre, plutôt bien dotés, et ceux de la périphérie dont les solutions de mobilité sont insatisfaisantes.

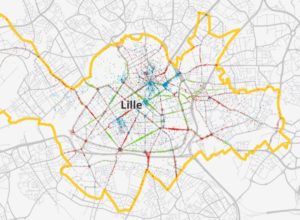

Cartographie des points noirs pour le vélo – Baromètre Parlons Vélo 2021

Cartographie des points noirs pour le vélo – Baromètre Parlons Vélo 2021

Enfin, il existe de nombreuses incohérences qui rendent l’action publique peu lisible :

- A l’échelle de la ville : la Grand’Place qui n’est toujours pas piétonne (quelle désastreux symbole…), la voie de taxi qui a été mise en place place des Buisses alors qu’elle n’était pas prévue dans le projet initial, le tracé de tramway proposé par la ville qui ne passe pas par le centre-ville (voir à ce sujet notre avis récent sur le tracé du tram lillois), la rue Pierre Mauroy qui a été refaite en maintenant quelques places de stationnement inutiles qui dégradent l’ensemble de la réalisation, le peu de diminution des places de stationnement dans le Vieux Lille malgré la piétonnisation du samedi et le fort afflux de visiteurs qui continuent de s’agglutiner sur les trottoirs étroits…

- A l’échelle de la MEL : si la ville de Lille a pris certaines mesures courageuses et nécessaires (30 km/h, plan de circulation) la plupart des autres villes ne jouent pas collectif et très peu de maires ont mis en place le 30 km/h (on est loin de la Métropole de Grenoble où 45 des 49 communes ont mis en place la ville 30). On peut également citer, parmi les incohérences, l’existence encore aujourd’hui de projets routiers comme la LINO.

Face à ces constats et à la grogne légitime des usagers des transports collectifs face aux grandes difficultés du métro, nul doute que la mobilité sera un sujet majeur des prochains élections municipales de 2026. Sans prétendre faire une liste de mesures exhaustives, il nous paraît utile de rappeler 3 principes qui doivent guider l’action publique afin d’améliorer réellement la mobilité des lillois :

- Assumer politiquement la réduction de la place de la voiture et le rééquilibrage de l’espace public, au profit d’abord du piéton (qui doit être mis réellement au centre des politiques de mobilité), puis de l’usage du vélo et des transports collectifs. L’espace public étant limité, il faut faire de vrais choix, même s’ils sont parfois difficiles à assumer. Vouloir ménager la chèvre et le chou ne mènera nulle part, si ce n’est à un statu quo par rapport à la situation actuelle et une insatisfaction de tous les usagers quelle que soit leur mobilité.

- De la cohérence dans les actions afin de donner corps à ce rééquilibrage de l’espace public. Il s’agira dans un premier temps de mettre fin aux incohérences du passé : piétonniser sans délai la Grand’Place, réduire l’emprise du stationnement automobile dans les rues piétonnisées Vieux Lille qui oblige les piétons à s’agglutiner sur des trottoirs bien trop étroits, ne plus dénaturer l’ambition initiale des projets à l’image de cette voie de taxi qui est venue dégrader le parvis « 100% piéton » qui était prévu place des Buisses…

- Enfin, agir rapidement. Certaines choses s’améliorent et des réalisations récentes sont réussies et vues positivement par les habitants. Il faut désormais accélérer fortement pour redonner au piéton une place de choix dans chaque quartier, concevoir rapidement un réseau cyclable sécurisé et sans coupures ou encore pour que le tram puisse voir le jour dans des délais raisonnables.

[1] A noter que les années mentionnées correspondent en réalité à une moyenne sur 5 ans désignée par l’année médiane. « 2017 » correspond donc à la moyenne des années 2015 à 2019 et « 2021 » à la moyenne des années 2019 – 2023 (dernières données disponibles à date)